このテ-マについて掲示板でたくさんのご意見ありがとうございました。

私なりにみなさんのご意見を参考に、今回のテ-マ「ダウンスイングについて」まとめてみようと思います。

まず、ご意見を頂いて印象に残ったのは、深く考え出すとやはり、ダウンスイングは必要だ。

と、考えられる方が意外と多かったことです。

なにぶん難しいテ-マですので、ここでは言葉足らずに成るかもしれませんので、

下記の■■コメント集■■で紹介している、みなさんのご意見をご参考の上、宜しくお願いします。

-検証-

たくさんのご意見からダウンスイングを考えると、まず利点としてあげられるのは、

①バットを最短で振ることが出来る。

②重力を利用できる。

③ボ-ルにスピンがかかり飛距離が伸びる。

が主な理由としてあげられました、また、デメリットとして多かった意見は、

①ボテボテのゴロが多くなる。

②ボ-ルの下をこすることで、凡フライや吹き上がり(軟式特有)が多くなる。

と言う意見が多かったように思われます。

それぞれをまとめて分析してみますと、

メリット①

バットを最短で振ることが出来る事により、鋭いスイングが再現できるのではないだろうか?

コンパクトに振ることはボ-ルを近くまで呼び込めることに繋がるので、

見極めが良くなる事とが有ると思われます。また、体の近くから腕を振ることは

自分の目線に近いところからバットを出すことに繋がるので、ボ-ルを視覚的に捕らえやすい。

より精度の高いスイングに繋がるという解釈も出来るのではないかと思います。

メリット②

地球上には重力が有ります。バットの重さを重力に逆らわずに伝えることで、

より力強いスイングに繋がると思われます。

人体の構造上、腕は上から下へ振り抜きやすい事を考えると、この重力の力というのは

意外に大きいのでは無いでしょうか?

たとえを出しますと、「ちゃぶ台返し」と「スカ-トめくり」の動作をしてみてください。

どちらが早く腕を振れるでしょうか?また、これに「ふすまを両手で開く」動作を加えると

どの動作が一番スム-ズに動くか分かると思います。

メリット③

ボ-ルの少し下をこすると強いバックスピンがかかります。

これは、硬式・軟式・ソフトボ-ルによって違いは有りますが、浮力がかかることで、

打球の飛距離を延ばしてくれることがあります。

上からバットを振り下ろす方法がもっとも簡単にスピンをかけれることからも、

ダウンスイングのメリットと思われる点だと思われます。

デメリット①

メリット③と反して、上からバットをかぶせるようにボ-ルを打つと、ゴロに成りやすくなります。

これは有る意味メリットでも有るのですが、鋭い打球を打ちたいと願う人にとっては

もっともダウンスイングのデメリットを感じる部分だと思われます。

ストライクゾ-ンを通過するボ-ルを普通に見ると必ず上から見下ろす形に成るので、

ダウンスイングを意識すると、ボ-ルの上っ面を叩きやすくなるのが主な原因と言えます。

デメリット②

これもメリット③の弊害と言えます。意識してかしないでか、分かりませんが上から

振り下ろす感覚のダウンスイングでは、ボ-ルの軌道と平行にスイングするイメ-ジの

レベルスイングに比べて、このようなスピンがかかることが多く、ダウンスイングの

デメリットと思われてしまう様です。

さて、みなさんの意見をまとめてみますと、振り出しはダウン、インパクトはレベルで

と言う意見が多かったと思われます。

これはやはり、ボ-ルを点で捕らえるのではなく、線で捕らえたいと言う意識が強く

成ることからだと思われました。

確率と力強さを両立出来るのが理想だという意識の現れでも有ると思います。

次に、ボ-ルの種類に付いて少しまとめてみようと思います。

-硬式球-

硬式経験者の方なら分かると思いますが、ボ-ルを乗せる感覚。

これはインパクトの直後、ボ-ルの下にバットを滑り込ませる感覚に成ると思います。

そうする事で、より飛距離を伸ばせます。

なぜこのような打撃が必要かと言えば、単純にボ-ルが硬いからだと思います。

ボ-ルがつぶれにくいので、反発する力が弱く、スイングの力だけではボ-ルが飛びません。

外国人のように強烈なパワ-でも無い限り、真芯で捕らえてもボ-ルが飛ばないので、

このような撃ち方に成るのですが、硬式経験者にダウンスイングを指示する人が多い

理由の一つだとも考えられます。

-軟式球-

硬式に比べボ-ルが柔らかいので、ボ-ルの反発が大きいのが特徴ですが、

逆にボ-ルが軽いことが、強いバックスピンで軟式特有の吹き上がり打球に成ってしまいます。

しかし、ゴロのバウンドも良くはねるので、軟式野球では叩き付けという打撃が存在しています。

軟式野球の世界で「叩き」が有効だと言うことは今更説明するまでも無いと思いますが、

単純に大きなバウンドは内野ゴロであっても、硬式に比べ内野安打と成る可能性が高い

と言う理由です。

その結果、軟式野球の監督は、軟式=「叩き」=ダウンスイングという公式を持論とする人が

多いと言えるのではないでしょうか?

-ソフトボ-ル-

ボ-ルの性格は硬式球に似ています。また、ボ-ルの重量が重たいこともあり、

硬式球に近い打撃感があり、同じような感触で打つ事が多いと言えます。

以上の点から考えてみると、ボ-ルの種類によってダウンスイングの存在価値が

それぞれ異なっていることが分かりました。

では、指導者がなぜ口をそろえて、ダウンスイングを進めるのか?考えてみますと、

野球選手=硬式野球という、イメ-ジが強いようです。

硬式野球は高校野球を代表に、野球経験者の人口も多く、それら経験者が経験を元に

未経験者を指導すると言う図式が成り立っている事からも、ダウンスイングが強調される

原因でもあるように感じます。

また、軟式野球を高いレベルで経験された方は、叩きを強く意識するのが特徴で、

これもまた、ダウンスイングの強調に繋がっているようです。

日本の草野球の競技人口を単純に考えてみても圧倒的に未経験者(硬式野球)が多く、

これら経験者の指導に困惑する原因とも言えるのではないでしょうか?

草野球は基本的に軟式球を使います、単純にダウンスイングで打てと言われても

未経験者はその言葉のイメ-ジから、バットを上から下に叩き付けるように振ります。

これは、ボ-ルを点で捕らえるという観点に繋がるため、かえって難しい、確率の低い

打法へと導きかねない事を注意するべきだと思います。

-ダウンスイング-

もしかして、ダウンという言葉が良くないのでは無いでしょうか?

メリットのところで書いた、重力を利用しない手は無いと思いますが、単純にダウンと

いっても連想するのは「下がる」です。

みなさんのご意見の中にも有りましたが、振り出しはダウン、インパクトはレベル(水平)

と言うご意見が圧倒的でした。

これを単純に考えると、有る動作が思い浮かびました。

タイヤ叩きをイメ-ジしてみてください。

バットでタイヤを強く叩こうとすると、水平にバットを振るより、

の様に振った方が力強く叩けると思います。

矢印の先端にタイヤが有るとしたら、そこがインパクトの瞬間なのでは無いでしょうか?

もし、タイヤにバットを斜めに叩き付けたとすると、バットの力は分散し、変な方向に

はじき返されてしまうと思います。

単純に強い力をボ-ルに与えるにはこの形が理想だとも思うのです。

ボ-ルの種類によって打ちかたが違うのは当然です。

軟式野球で叩きを実戦しようとすると、矢印の振り始め、斜めのラインでボ-ルを捕らえた方が、

打球のスピ-ドが殺され、遅く高いバウンドに成ります。

これは、どん詰まりを意識した打撃なので、ポイントを体のかなり近い位置にしないと出来ません。

その代わり、体に近いので、腕をボ-ルに押し出すだけの単純なスイングで良く、

スイングスピ-ドも必要としない撃ち方ですから、終わりの水平部分の加速は必要としません。

しかし、硬式やソフトの場合、強い力をボ-ルに伝えないといけないので、必然的に

ボ-ルを捕らえる点は、水平の線上と成ってきます。

これらのことを考えると、矢印のようなスイングもダウンスイングと言えるのではないか?

要するに、とらえ方の違いではないのか?と思いました。

もし、これから野球を指導する立場と成ったとき、これらの事を理解した上で、指導すると、

タダ闇雲にダウンスイングで打て!とは成らないのでは?

ボ-ルの性格や野球のスタイルによって、必要とされる物が違うこと、タダ単純に

ダウンスイングという言葉を使って説明するだけで良いのか?と思います。

まだまだ、フォロ-スル-や下半身の使い方などたくさんの要素がありますが、

以上で今回のダウンスイングについてをまとめたいと思います。

ここからは、お粗末ながら私の打撃フォ-ムを使って分析してみます。(笑)

ダウンスイングと違うのかもしれませんが、上から下へ重力を利用している点で、

有る意味、ダウンスイングと言えるのでは無いかと思います。

お暇でしたらお付き合いください。(笑)

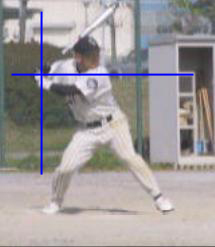

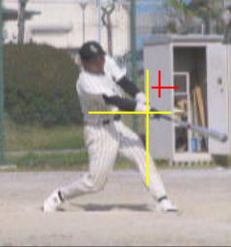

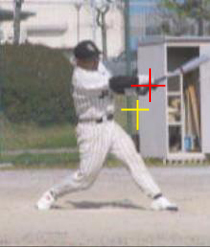

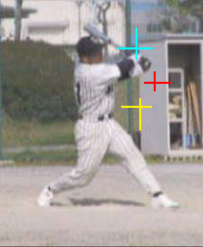

まず、この2枚の写真は同じスイングの一部です。

一見、しっかりと振り下ろされているように見えると思います。

では、この2枚の写真が連続のなかでどのように見えるか下のサンプルを見てください。

*打撃サンプル(動画)(665k)

*打撃サンプル(分解写真)

*接続速度の遅い方は分解写真のでご覧ください。

どうでしょうか?

外角の球をレフトに打っているので、若干腕が伸びて見えますが、

ダウンスイング?で打てているように見えたと思います。

では、実際に1コマづつ分析してみます。

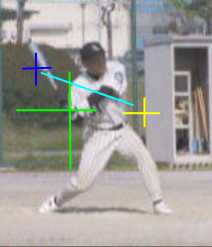

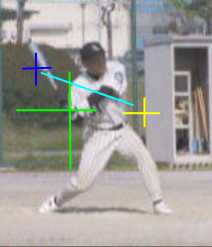

上の写真に印を付けてみました、トップの位置からインパクト直後の写真です。

青い印から黄色い印までがグリップの移動を表しています。

上の2枚の間にある2コマです。

自分で意外だったのは、水色の線上を最短で振っているイメ-ジだったのが

実際には緑印の地点を経由してスイングしていたことです。

インパクトまで直線で腕を振り出すのではなく、青印から緑印までは

ボ-ルの軌道に合うまでバットの重みを使って加速させているのではないでしょうか?

緑印のポイントで、ボ-ルの軌道を捕らえ、そこからレベルに成っています。

自分では無意識なのですが、こうすることで、加速のエリア(青→緑)

調整のエリア(緑→黄)とそれぞれエリアが区別出来ると思われます。

ここで、注目したのは、

加速エリア(青→緑)では、重力を利用しバットを加速します。

その後、

調整エリア(緑→黄色)では、右手の押し出す力がバットの加速を助けていることです。

インパクト後、右手で加速されたバットをフォロ-へと向かいますが、

右手の力が働いているので、グリップが反転し、上方へと向かっていきます。

フォロ-の形は左腕の使い方や右手を離すかでも変わりますが、

しっかりと両手でバットを握って振ると自然な形ではないでしょうか?

私の意識の中では、水色の線上を最短でインパクトまで振っている感覚だったのですが、

実際には緑印の点を通過し、エリアごとに違う力を利用してスイングしていることに

気づいたのは今回の分析での収穫でした。

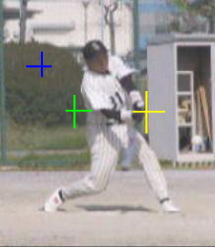

では、バットの軌道はどうなのか?ちょっと強引だけど先端を線で結んでみました。

外角低めの球を打っているので、バットの先端はかなり体から遠いところを

通過していますが、ライン的には、下降から水平のラインを通っていると思われます。

以上の事をふまえて、ダウンスイングを私なりに考えてみると、

まず最初にお見せした2枚の写真、特に、

インパクト直後の写真なのですが、プロ野球選手の打撃写真を見ても

よく使われるこの構図から私たちに与えられる印象は、かなり影響が有ると

思われます。

一見、バットの向きと、グリップの形から、一気に振り下ろされているように

見えることと、ダウンスイングのイメ-ジは切り離せないのでは?

実際に、これより前の段階では、腕の動きも小さく早いため、確認されにくい。

これは、動画をご覧に成った方なら分かると思います。

プロの選手のスイング見ても、腕の振りを肉眼で確認できるのは、

インパクトの直前からフォロ-に入る比較的腕の動きが遅い部分の印象が強く、

ここの部分の形からスイングの軌道を無意識に連想しているのでは無いか?

と思いました。

以上、大変長い文章にお付き合いいただきありがとうございました。

今回のレポ-トが何かの役に立てば嬉しく思います。

これらの資料を基に感想、ご意見いただけると嬉しいです。

ご意見募集期間中に掲示板へ寄せられた利用者のコメントです。

↓■コメント集■↓

|

ミラクル

|

| いわゆるダウンスイングって言うのは、グリップの軌道であると考えております。 プロ選手のスイングは、ダウンスイングでは無いように見えて、実はダウンスイングであると思います。

構えた時のグリップの位置よりも、ミートする瞬間のグリップの位置のほうが低くなると思います。 そのポイントへ到達するまでの軌道が最短距離で一直線なのがプロのダウンスイングであると思います。

そのため、ヒッティングの始動をギリギリまで遅くすることができ、速球や変化球に対応できるのだと考えます。 ダウンスイングは、より長くボールを見るためのテクニックであると考えます。

ですから、松井もイチローも分解写真などでグリップの動きを追うと、ダウンスイングであることが明確になります。 ミートした後にヘッドが遠く高く上がるので、ダウンスイングでは無いと勘違いしているのだと考えます。ゴルフにおいても、ダウンスイングという言葉が出てきますが、野球のソレと違います。

ゴルフではオンプレーンに振るため、グリップが真円運動に近い軌道を通ります。 野球のスイングでは、ヘッドがボールに対して鋭角に入るのに対し、ゴルフは鈍角に入れなくてはダメなのです。

結局、スイングが根本から違うので、ゴルフと野球は同時には上達しません。ボクが言いたいのは、豪快に振るプロのホームランバッターを意識して素人が振り回すと、それはゴルフのアッパースイングになる!ということです。

握力や背筋力が弱い一般人がプロのスイングと同様の遠心力を得ようとし、結果的にダウンスイングができなくなるのです。 ダウンスイングと簡単に言いますが、かなりの高等テクニックであると思います。

なのに、筋力の弱い子供達にダウンスイングを強要すると、本来の趣旨から離れ、点でしかボールを捉えられないスイングになるのです。

プロの大きなフォロースルーと違い、ミートの後、大きく振れないので、 前は大きく、後ろは小さく という、野球のスイングの原点から離れ、

前も後ろも小さいスイング になるのです。 これでは長打なんて出るわけありません。 結果、ダウンスイングという言葉自体が嫌いになってしまうんでしょうねぇ…

|

|

趣味野球S

|

| ダウンスイングについては詳しくわ分かりませんが、ボクが思うには、個人差を見抜いてダウンスイングにするかどうかがいいと思います。

野球親父さんが言ってくれたように、プロでは清水(巨)や岩村(ヤ)といった1流プレイヤーがいます!でも、この人たちはダウンスイングがあった人ではないでしょうか?

幼い頃から、どんなスイングがあってるかを見抜ける指導者がいれば、日本の野球界のレベルアップにつながるんじゃないかな~って生意気なこと思ってます。

|

|

いけちゃん

|

| 1、今後の子供たちにダウンスウィングを強要することに関しては無 理があると考えます。但し、教育する上では癖付ける意味で必要なのか

もしれません。ソフトボール(軟・硬)野球(軟・準硬・硬)とあり、 全てにおいて一応打ち方が異なる訳ですから基本としてダウンスウィン

グを身につけておくのが理想ではないかと思います。 私は準硬以外は全てやってきましたがダウンに関してはどれにもあて はまります。

軟式に於いてはレベルスイングから若干ダウンが望ましいように思え ます。野球親父さんの言うように軟式の場合ボールの方が力負けしてし

まうのでダウンスイングで打ったとしてもなかなか結果が出ないような きがします。 硬式の場合どちらかというとアベレージヒッターはダウンスイング、

長距離ヒッターはバットにボールを乗せる打ち方ではないでしょうか。 硬式の長距離ヒッターの打ち方で軟球を打ってもポップフライが関の山

でしょう。 |

|

とみぃ

|

各指導者がどこまでをダウンスイングとして考えているかにより、1人1人の意見が違うと思います。 自分でも正しいダウンスイングというものがはっきりわかりませんので内容が見当違いでしたら場違いですので先に謝っておきます。

たしかにミートポイントまではダウンでくることがイイとも思います。しかしフォロースルーの意識によって結果は変わってくるのではないかな…と考えてもいます。

僕は指導者ではないですから、教えたことはないので想像の範囲ですが ダウンスイングを教えて(習って)いる方がフォローまで最後までしっかりと教わっているのか・理解しているのかが疑問です。

言いたいこととしてはマサさんとほぼ同じで解釈の違い(間違い?)によって、結果が分かれるのではないかと思っています。 アッパーにしろダウンにしろ、ミート地点から両腕をグーンと前方にいっぱい伸ばしながら振り抜く軌道がレベルに近くなり、イメージとして「ボールを乗せる・運ぶ」という手応えになるのではないかなと思います。

ダウンスイングで「ボールを叩く・切る」というイメージだけでは良くない結果になるのでは…と思います。 「ポイントを前で…」という言葉も近いようで遠いと思います。

アッパーにおいても下から出てミート後フォローもそのままに回している場合すくいあげる形になると思うので、ミートから腕をどこまで目一杯放り出すように伸ばす事が出来るかで変わると思います。

|

|

伊勢美剣

|

野球の監督には、誰しも1度は強制されるダウンスィング。 本当に良いスィングなのか、私自身も疑問に思ったことがあり、色々考え

て見ました。 結論としては、ちゃんと判っている人に指導を受ければ、かなり有効な打 撃方法であると言うことに達しました。

1・レベルスィング、アッパースィングに対して、唯一引力を見方に出来るスィングである。

2・身体の芯を回転軸として考えたとき、一番無理なくバットと身体を回転させることが出来、初心者に対して説明するのが楽である。

3・バットのヘッドが、他のスィングに対して最短距離で移動するため、投球に対しての対応が容易である。

1に関して、バットを水平若しくは下から上に振ろうとすると、引力に対

して反発しながらの軌道になることは、あえて説明の要らない事だと思いま す。

2に関して、身体の芯を軸として考えたとき、スィングを行うと、バット

を持った手は捕手よりの肩口近辺にあることと、ストライクの投球を打とう とした場合、必然的に下方へバットを移動させるために、ダウンスィングが

理想のスィングとなる。

3に関して、バットを立てた状態、寝かせた状態に係わらず、基本的には

2でも述べたようにバットのヘッドは、肩より高い部分にあるため、ストラ イクを打とうとしたときには、そのままの状態から、直線的にバットをボー

ルに対して振ればよいので、最短距離を進むことになる。 ※但し、張本勲氏みたいなフォームの人は例外とした。

ダウンスィングで最も誤解を招くのが、打球としてゴロが多くなりやすい ことと、投球に対して点で捉えるのではないかと言う点でが有ると思う。

確かに、そう言った打球が増えやすいことは事実だが、原因として言える ことは、上から下へバットを移動させている最中に投球に当てるため、結果

として打球がゴロの打球になってしまうことが多い。 ダウンスィングは上から下へ振るだけではなく、最後にはまた肩口までバ

ット振るので、下から上へ軌道が変わる。 上から下への軌道は、投球を捉えるための序章と考え、下から上に軌道が 変わるところがミートポイントであり、この部分で捉えられれば、投球の軌

道に対して点ではなく線で捉えることとなり、芯を捉えた打球としては、ゴ ロでなくなることは想像に難くないと思います。 |

|

野球親父

|

|

一般的にダウンスイングが良いと言われてる 理由には ①ボールに対して力負けしない!

②最短距離でバットが出る (即ちぎりぎりまでボールを体の近くに呼び込む事で様々な球種に対応できる)よって確実にボールを捕らえる確率が高い=ヒットが出やすいという事です。

しかし自分の中で一番何故ダウンスイングが良いのか?の回答は ③投手が投げたボールの真ん中部分からやや下をバットが上から下に切る事でボールの回転を下から上に回らせてやることが出来るという点です。

そう打つ事で浮力が働きより遠くへ飛ばせる可能性が強くなります。

確かにレベルスイングで真芯を食ったときなどは早い打球が打てますね。ヒットになる確率が高くなりますがHRになる確率はあまり高くないですね。

ただ体の大きな人そうでない人4番を打つ人8番の人それぞれの役割があるのが野球ですから一概にこれが絶対正しいというのは無いと思います・・・

でも私の経験上上記3つの理由がダウンスイングについて思う事とメリットです。

(追記)軟式の場合はボールが軟らかくきちんと捕らえたと思ってもスイングスピードがボールを変形させ、ポップフライになったという経験が

皆様にも有るのではないでしょうか? ですから軟式はレベルスイングであくまで手首を返さないようにする打ち方が望ましいのでは?と思います。

|

|

マサ

|

| ダウンスイングは解釈の問題だと思います。 個人的には、「グリップを最短距離で振り下ろす感覚」 と解釈しています。 スイングの前半部分ですね。

ですが、下半身始動のスイングをした場合、 身体の軸の回転に引っ張られ、グリップが先行するので、 ヘッドの軌道は遠心力によるヘッドの重みで真っ直ぐ斜めに「ダウン」にならないはずです。

よく「肩の力を抜け!」と言いますが、 無駄な力を抜いてスイングすると、そうなるはずだと思います。 ところが、ここが解釈の違いで、

ダウンスイングの為に、 手首からヘッドまでをがっちりと力を入れて固定して、 ヘッドまでも最短距離でぶつけるので、叩き付ける、

ゴロを打つスイングになってしまうんだと思います。 これを実践すると、身体の軸の平行回転(?)と、 バットの斜めの軌道が合うはずもなく、遠心力や下半身を有効に使えない、

「腕の力」のみのスイングになるのではないでしょうか。 ミートをした後のグリップは、通常は左肩口(右打者の場合) までフォロースルーとして上がるはず。

その時、ヘッドの軌道はアッパーになるのわけですから、 始動からのバットのヘッドの軌道は楕円になるはず。 その最下点がミートポイントで、そこではレベルとなるんだと思います。

「イメージはダウン」、「実際のヘッドの軌道はレベル」 これが私の解釈です。 |

|

8番打者

|

| 僕は中学までしか野球経験が有りませんが、時監督にダウンスイングで 打てと強制されていました。 試合で内野フライを打とう物なら、ひどくしかられて、アウトでも

ゴロを打っていれば怒られ無かったことを覚えています。 とにかく、ダウンスイングでは外野の頭を越える打球なんて絶対に打てないし、

良い所なんて無いと思っています。 ゴロならエラーをする確率が上がるからという理由以外にダウンスイングを 良いとする根拠が無いと僕は思いますが、どうでしょうか?

|

|

てつや

|

| 自分は高校では軟式野球部で野球をやってました。 うちの監督は「叩きつけろ」の一辺倒で、レベルスイングをものすごく嫌う人だったので、ダウンスイングで三年間やってきました。

仲間ともいろいろ改良を加えたり、ダウンスイングの利点を考えた時にでた結論が「ヘッドが寝ないように、引き手の甲を若干投手側に傾けて、バットを最短距離で出してポイントは前でボールをひっぱたく」という、なんとも言えない(笑)独自の理論です。

今は監督からも開放され(笑)、レベルスイングにも挑戦したりして楽しんでます。とりあえず、うまくやればバックスピンがかかって飛んでいってくれるし、打球があがらなくても、軟式ならではの内野安打ねらえるのでダウンスイングは結構気ににってます。

|