| 内野手のグラブ |

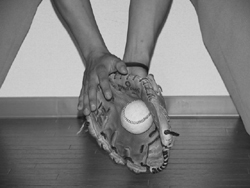

ポジションによってグラブの使い方は違うと思いますが、特に内野手、主にセカンドのグラブについて考えてみました。 あくまでも素人の考えなので参考になるのかな?  ゴロに対して基本的な捕球位置です、ポケットと呼ぶべきか一番ボ-ルの収まりやすい 位置で捕球しています。 グラブの中の手で言うと親指と薬指を結ぶ線上にボ-ルの中心が有る感じです。 無理にボ-ルを捕まえるのではなく、当てるだけですぐに右手にボ-ルをうつします。(当て捕り)  ① ① ② ②ライナ-やフライなどを捕球する位置はウエブの根本、グラブの一番深い位置で しっかりと捕球します。強烈なゴロなども同じ位置ですね。 ①と②どちらも左右の向きが違うだけでです。  ① ① ② ②グラブの閉じ方で実際の手の状態が変わることから、 ①はさみ捕り、②つかみ捕り、と名付けてみます。 このグラブはグラブの親指が自由に動くように土手の芯が柔らかく仕上げているので、 どちらか1つ、というように決まった型(閉じ方)は付いていません。 グラブの親指が人差し指から小指まで自由に閉じることが出来ます。  ① ① ② ② ③ ③①~③の写真のように親指が自由に閉じれると言うことは、グラブの色々な箇所で ボ-ルを掴めれるということになると思います。 ①は土手で、手の平と小指、薬指で強引に掴んでいます。 ②はグラブの薬指と中指の付近にぶつかったボ-ルを親指で押さえています。 ③もうぎりぎりの先っぽですね。  ① ① ② ②極端な話、これが正しい捕り方というわけでは無いですが、 ①つかみ取り、②はさみ捕り、と言う具合に差し出すグラブの向きによって ボ-ルが弾むのに対してグラブをかぶせるように使えていると思います。  この状態は手で言うと親指と人差し指でボ-ルをつまんでいます。 もちろんこのままではボ-ルは落ちません、指の力を緩めると落ちる状態です。 このまま全体で握った形が、キャッチボ-ルなどで捕球する場所です。 *では捕球から送球に移るまでのグラブの動きを見てみます。  ①グラブの深い位置でボ-ルを捕球。(はさみ捕り) ①グラブの深い位置でボ-ルを捕球。(はさみ捕り) ②親指をずらし、ボ-ルが浅い形にする(つかみ捕り) ②親指をずらし、ボ-ルが浅い形にする(つかみ捕り) ③ ③ ④ ④①.②とした後は③のようにボ-ルを落として手にとっても良いですし。 ④のように手でボ-ルを取りだしても、グラブの親指が邪魔することは有りません。 俊敏さを要求されるセカンドなどでは型と言うより自由な形のグラブの方が 向いているのではないかと思っています。 あくまでも指の芯は堅く、土手の部分を自由に動かせる柔らかさに仕上げると、 自由度の高いグラブができあがります。 外野手や投手の袋が深いグラブには向いていませんが、ショ-ト用で小さめの グラブくらいまでならこういう使い方も有りではないでしょうか? 長々と失礼しました。 *参考デ-タ* グラブ :SPALDING XP-600 年式 :昭和57購入 ポジション :セカンド(硬式リトル用) サイズ :縦25.5cm/横10cm 親指.小指ともに16cm 重さ :450g 改造点 :大人の手が入るように土手の部分の芯を抜いてある 紐を交換 コメント :内野の守備練習などで出来るだけ素手の感覚でボ-ルを掴みたいと思い リトル時代のグラブを改造して使っている。 実際に試合で使用するには小さいかもしれないが、使い勝手はかなり良い。 土手から手のひらまで、芯材はなく革だけなのでボ-ルの衝撃はもろに来る。 |

| Produce by 草野球生活 |

Copyright (C) kusa89.net 2007 All rights reserved.

|

|